2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、世界中で再生可能エネルギーの導入が急速に進められています。かつては電力供給の主役だった火力発電や原子力発電が段階的に縮小される一方で、太陽光発電や風力発電といった、自然由来のエネルギーの発電は、環境にやさしく、持続可能な社会の実現に大きく貢献しています。

しかし、これらの再生可能エネルギーには「発電量が天候に左右される」、「夜間は発電できない」といった課題があり、電力の安定供給という観点から見ると多くの問題が存在します。このような課題を解決し、電力システム全体の安定運用を支える存在として、今「系統用蓄電池(グリッドストレージ)」が国内外で大きな注目を集めています。

系統用蓄電池とは

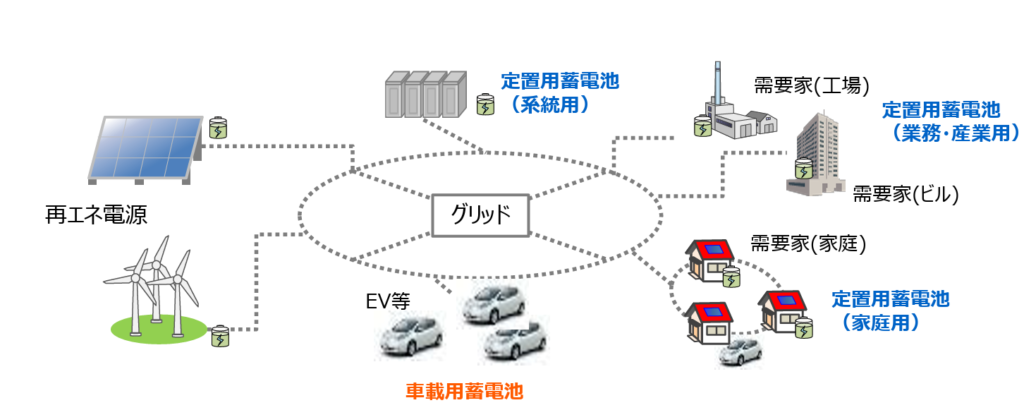

系統用蓄電池は、電力系統(送電網)と接続して稼働する大型の蓄電システムのことです。発電された電力を一時的に蓄えておき、電力需要が高まった時や電力供給が不足した時などに、迅速に蓄電した電力を放電して電力供給のバランスを取る役割を担っています。

家庭や企業の自家消費用の蓄電池とは根本的に異なり、出力や容量が数MW(メガワット)から数百MWに及ぶものも多く、電力インフラ全体を支える公共的な設備として位置づけられています。これらの大規模電力システムは、電力網の安定性を維持するための重要な調整弁として機能しており、現代の電力システムには不可欠な存在となっています。

系統用蓄電池が注目されている理由

理由1:再生可能エネルギー導入拡大による系統電力の不安定化

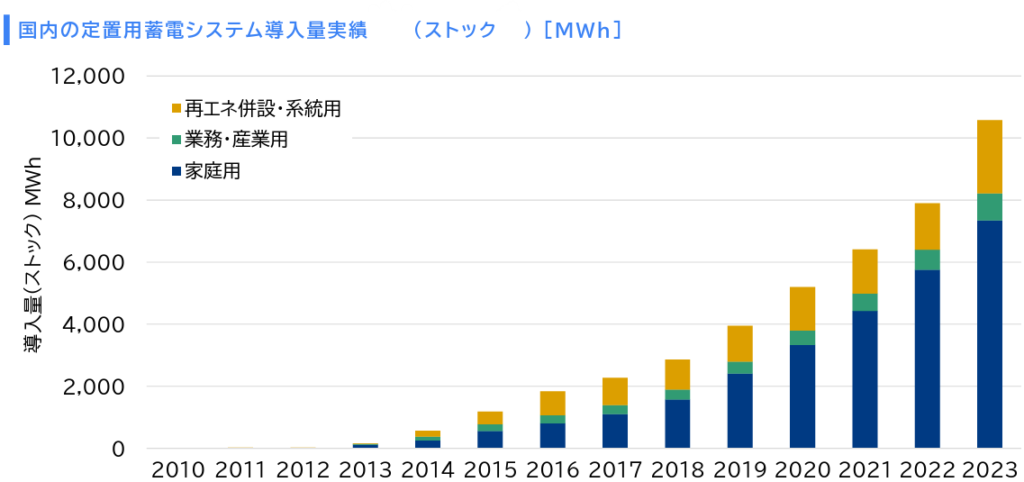

日本では固定価格買取制度(FIT制度)の導入以降、太陽光発電を中心に、再生可能エネルギーの導入が急速に進んできました。

2022年度の再エネ比率は22.4%まで増加していますが、その多くが自然変動型の電源です。太陽光発電は日射量に、風力発電は風速に依存するため、発電量が時間帯や天候により大きく変動します。

この変動が系統電力全体の安定性を損ない、最悪の場合は停電や周波数の逸脱につながる恐れがあります。こうした不安定さを解消するために、蓄電池を用いて「電力を一時的に貯める・放出する」という調整機能が不可欠になっています。蓄電池は短時間で充放電を切り替えられるため、再生可能エネルギーの急激な出力変動を吸収し、系統全体の安定性を保つ重要な役割を果たしています。

引用元:三菱総合研究所:2024年度 定置用蓄電システム普及拡大検討会の結果とりまとめ(案)

理由2:需給調整市場の創設と制度的後押し

2021年4月、日本では新たな電力市場として「需給調整市場」が創設されました。この市場では、電力の需要と供給をリアルタイムで調整する役割を果たすリソース(蓄電池、デマンドレスポンス、火力発電所の調整力など)が取引されています。蓄電池は応用性が高く、充放電の切り替えが迅速に行えるため、この市場において非常に有望視されています。

これにより、蓄電池の導入は単なる「安定化設備」にとどまらず、「収益を生むインフラ」という新たな位置づけを得るようになりました。特に、複数の小規模蓄電池を束ねて市場に参加させる「アグリゲーションビジネス」も活発化しており、今後さらに多くのプレイヤーの参入が見込まれています。

理由3:地域のレジリエンス強化

台風や地震など自然災害が多い日本では「レジリエンス(回復力)」の強化も重要なテーマです。特に、離島や過疎地など送電網が脆弱なエリアでは、大規模な停電が発生した場合、復旧までに時間を要することがあります。こうした地域に蓄電池を導入することで、災害時の一時的な電力供給源として機能させ、復旧までの重要なインフラになることが期待されています。

実際に、沖縄電力では離島に大型蓄電池を導入して、周波数調整やピークカットに活用する事例が進められています。また、東日本大震災以降、地域における電力の自立性向上が重要な課題となっており、蓄電池を活用したマイクログリッドの構築も各地で検討されています。

理由4:電力自由化と分散型エネルギー社会の進展

日本では2016年に電力小売全面自由化が実施され、現在ではさまざまな新しい電力会社が電力供給に参入しています。こうした流れの中で、「大規模集中型」から「小規模分散型」へのエネルギーシステムへの転換が進んでいます。

蓄電池はこの分散型社会を支える「柔軟性のあるインフラ」としての価値を持っており、地域単位でのエネルギーマネジメントにも活用されています。自治体や民間企業による地域マイクログリッドの取り組みにおいても、系統用蓄電池は重要な構成要素として組み込まれています。

系統用蓄電池の今後と課題

経済産業省は、家庭用・業務用蓄電池導入の見通しを2030年には日本国内で少なくとも累計約24GWhとしており、今後も導入支援策や制度整備が進む見通しです。また、系統用蓄電池においても、2030年度には約15GWの導入が目標とされています。

しかし、蓄電池の導入には依然として高額な初期投資が必要であることや、長期的な収益性の見極めが困難といった課題も残されています。特に、蓄電池の劣化特性やメンテナンス費用を含めた総合的な事業性が重要となっています。

また、リチウムイオン電池のリサイクルや再利用に関するルール整備も今後の大きな課題です。

まとめ

系統用蓄電池は、単なる「電力を貯める装置」ではありません。再生可能エネルギーとの共存を可能にし、災害時のレジリエンスを強化し、地域社会のエネルギー自立を支える多機能な社会インフラです。私たちの生活において電力は欠かせないものであり、その安定供給を担保するための仕組みとして、蓄電池の重要性は今後さらに高まっていくことでしょう。

将来的には、AIやIoTと連携した最適な運用システムの構築や、電気自動車との連携といった新たな展開も期待されています。

日本が目指す脱炭素社会の実現に向けて、系統用蓄電池は重要な役割を果たす技術として、今後ますます注目される分野になることは間違いないでしょう。