系統用蓄電池の価格相場について

再生可能エネルギーの導入が急速に進む中、電力の安定供給や需給調整の観点から注目を集めているのが「系統用蓄電池」です。太陽光や風力といった自然変動型電源の出力を平準化し、周波数調整やピークシフトなどの機能を担うこの蓄電池は、日本だけでなく、世界中で導入が拡大しています。しかし、系統用蓄電池は未だ高価な設備であり、事業者にとっては初期投資が大きなハードルとなっています。この記事では、系統用蓄電池の価格相場をテーマに、主なコスト要素、価格帯、今後のコスト低減の見通しについてご紹介いたします。

系統用蓄電池の価格を構成する要素

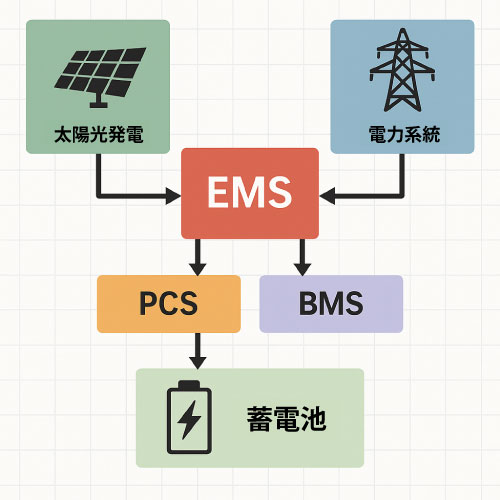

系統用蓄電池の価格は、「電池だけの値段」で決まるわけではなく、以下のような複数の要素が組み合わさって、総コストが決まります。

1. セル価格(電池本体)

全体コストの中でも大きな割合を占めるのが、リチウムイオン電池などのセル価格です。2024年時点では、容量1kWhあたり100〜150ドル程度が目安とされています。電池の種類(リチウムイオン、ナトリウムイオン、リン酸鉄リチウムなど)や製造メーカーによって価格は大きく変動します。

2. PCS(パワーコンディショナー)

交流・直流の変換機器であり、蓄電池と系統電力をつなぐ中核的な役割を担っています。PCSはシステムの出力容量に応じて価格が変動し、一般的にkW単位で5万円〜15万円程度となります。高効率・高機能なPCSほど価格は高くなりますが、システム全体の性能に大きく影響するため、重要な構成要素になります。

3. BMS(バッテリーマネジメントシステム)

蓄電時の安全性や寿命を管理するシステムで、信頼性の高いBMSは価格も高くなる傾向にあります。セルの充放電制御、温度管理、異常検知などの機能により、蓄電池の安全性と長寿命化を実現します。

4. 設置工事費

蓄電池システムの基礎工事や電気工事、接続申請などが必要になります。設置場所の条件や規模によって数百万から数千万円と幅があります。特に大規模システムの場合、専用の建屋や冷却設備が必要となることもあり、工事費が大きく膨らむ場合があります。

5. 制御システム・通信技術

アグリゲーションシステムやVPP(仮想発電所)への対応を見据えた制御装置や通信機器が別途必要になる場合もあります。これらの機器により、遠隔監視や自動制御が可能になり、運用効率の向上が期待できます。

6. 保守・メンテナンス費

導入後の保守契約や監視システムの運用コストも含めて、長期的なライフサイクルコストとして考慮する必要があります。定期点検、部品交換、性能診断などの費用も見込んでおくことが重要です。

こうした要素をすべて合わせると、「想定していたよりも金額が高いかも・・・」と感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。そのため、導入を検討する際にはしっかりと下調べをしておくことが大切です。

系統用蓄電池の価格相場

上記のように複数の要素が絡んでいますが、日本国内での目安を以下のようにまとめました。

| 規模例 | 蓄電池の容量 | 想定される費用 |

|---|---|---|

| 小規模(施設向け) | 500kWh | 1.5~2.5億円 |

| 中規模(商用施設) | 1MWh | 2.5~4.5億円 |

| 大規模(自治体や電力会社) | 5MWh | 10~15億円 |

| メガスケール | 10MWh以上 | 20億円以上 |

大きくなればなるほど、1kWhあたりの単価は下がりますが、全体の金額はどうしても大きくなってしまいます。また、用途や設置条件によってもコストは大きく変動するため、個別の見積りが必要不可欠になります。

コスト低減の動向と今後の価格展望

リチウムイオン電池の技術革新と量産化により、蓄電池価格は年々低下しています。BloombergNEFによれば、2023年の世界平均の蓄電池パック価格は1kWhあたり139ドルで、2020年から約30%低下しています。さらに2025年までに100ドル/kWhを下回ると予測されています。

特に中国メーカー(CATL、BYD、EVE Energyなど)の台頭により、世界的な価格競争が激化しており、日本市場にも安価な海外製蓄電池が流入しつつあります。これに対抗する形で、国内メーカーもコスト削減に力を入れており、全体的な価格トレンドは下落傾向にあります。

ただし、日本では安全基準や技術的な要件が厳しく、設計や工事に手間とコストがかかってしまいます。具体的には、

- 設置場所に関する制限(建築基準法、消防法など)

- 電気設備の安全基準(電技解釈)の遵守

- 認証手続きにかかる時間と費用

- 系統連系のための技術要件

こういった事情が海外よりも価格が高止まりしている理由の一つと言われています。

専門機関の予測によると、2025年頃には蓄電池の価格がさらに下がって、1kWhあたり約10万円程度になる可能性もあると言われています。国内メーカーも、より安価で長寿命な蓄電池の開発を進めているので、設置や接続のルールが緩和されれば、もっとたくさんの場所で使われるようになるでしょう。

導入の際に気を付けるべきポイント

蓄電池の価格だけを見るのではなく、「どんな目的で使用するのか」、「どれくらいの期間で元が取れるのか」といったことを考えるのも重要な事です。

収益性の検討

- 需給調整市場への参加による収益

- ピークカット効果による電力料金削減

- 太陽光発電との組み合わせによる自家消費拡大

運用コストの把握

- 定期的なメンテナンスにかかる費用

- 監視システムの運用コスト

- 保険料などの付随費用

技術的側面の評価

- 使用可能年数と性能の劣化スピード

- 充放電効率と往復効率

- 設置環境への適応性

一度導入すれば10〜15年以上使用可能な設備のため、長期的な視点で費用対効果を導入前にしっかりと試算しておくことが大切になります。

まとめ

系統用蓄電池は、まだまだ高価な設備ではありますが、再生可能エネルギーをもっと活かすためには欠かすことのできない存在です。最近は価格が少しずつではありますが下がってきており、今後さらに導入しやすくなれば、企業や自治体など多くの場面で、蓄電池が「当たり前のインフラ」として活躍する日が来るかもしれませんね。

技術革新とコスト低減が進む中で、系統用蓄電池は電力システムの安定化と脱炭素化の両立を実現する重要な技術として、ますます注目を集めていくことでしょう。導入を検討される際は、単純な価格比較だけでなく、長期的な事業計画との整合性や技術的な適合性も含めて、総合的に判断することが成功の鍵となります。