日本は地震、台風、豪雨といった自然災害が多い国であり、これに伴う大規模な停電のリスクも高く、私たちの生活や経済活動に甚大な影響を与えています。

2024年の能登半島地震では多くの地域で長時間にわたる停電が続き、避難所や病院などでも電力不足が深刻な問題となりました。

また、毎年のように襲来する台風や豪雨による被害も記憶に新しいものは少なくありません。

こうした状況で注目されているのが「系統用蓄電池」と呼ばれる大規模蓄電システムです。

災害がもたらす電力システムへの影響

災害発生時、電力システムは様々な形で影響を受けます。

送配電設備の損壊では、地震による電柱の倒壊、津波による変電所の浸水、台風による電線の断線など、物理的な損傷は直接的な停電を引き起こします。広範囲にわたる設備の倒壊は復旧に時間を要するため、長期間の停電の原因になります。

発電設備の停止では、大規模な地震や津波、燃料供給の途絶により、火力発電所や原子力発電所などの大規模発電所が運転を停止することがあります。これにより電力供給能力が著しく低下し、広域停電のリスクが高まります。

系統電力の不安定化は、災害による設備の損壊や発電所の停止が電力系統全体のバランスを崩し、電圧や周波数の変動を引き起こします。これが連鎖的に他の施設の停止を招き、「ブラックアウト」と呼ばれる大規模停電のリスクを高めます。

燃料供給の途絶では、発電所の燃料である石油やLNG(液化天然ガス)の輸送網が寸断され、発電継続が困難になります。これは特に燃料備蓄が限られている離島や山間部で深刻な問題となります。

系統用蓄電池とは

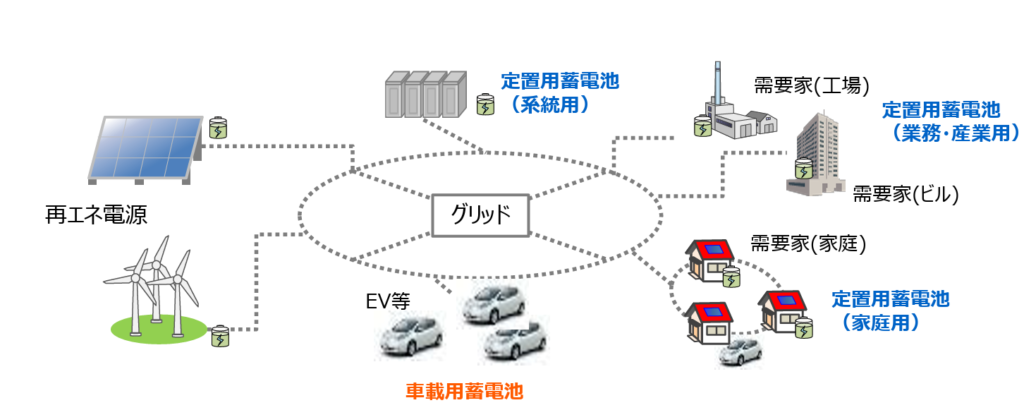

「系統用蓄電池」とは、電力系統に接続され、電力の供給と需要のバランスを調整するための大規模蓄電池システムです。一般家庭に設置される太陽光発電と連携する家庭用蓄電池やEV(電気自動車)と比べて出力や容量が大きく、主に再生可能エネルギーの出力変動を平準化、電力需要ピークの緩和、周波数や電圧を安定化、非常時の電力供給確保といった役割を担います。

災害発生時における系統用蓄電池の役割

災害時において、系統用蓄電池は回復力(レジリエンス)を維持するため多角的な役割を担っています。

1.停電時の電力供給(自立運転・マイクログリッド形成)

・ブラックスタート機能:大規模な停電が発生し、電力系統全体が「ブラックアウト」状態になった際、通常の発電所では自力で起動することが困難です。系統用蓄電池は、外部からの電力供給なしに自立して起動し、他の発電所(例:ディーゼル発電機や小規模水力発電所など)を立ち上げるための初期電力を供給する「ブラックスタート」能力を持つものがあります。これにより、早期の電力復旧に貢献します。

・マイクログリッドの構築:災害によって広範囲の電力系統が寸断された場合でも、特定の地域や施設(病院、避難所、自治体庁舎など)に設置された系統用蓄電池が、再生可能エネルギー(太陽光発電など)や非常用発電機と連携し、独立した小規模な電力網(マイクログリッド)を形成します。これにより、外部からの電力供給が途絶しても、その地域内での電力供給を維持することが可能となり、最低限の社会機能を維持することができます。例えば、病院であれば医療機器の稼働を維持し、避難所であれば照明や暖房、通信機器への電力供給を確保できます。

・BCP(事業継続計画)の強化:企業や重要施設にとって、災害時の電力確保はBCPの要です。系統用蓄電池を導入することで、停電時にも事業活動を継続できる可能性が高まり、経済的損失の最小化に寄与します。

2.電力系統の安定化と復旧支援

・周波数・電圧の維持:災害による電力系統の不安定化に対して、蓄電池は瞬時の充放電により周波数や電圧を安定させ、系統の崩壊を防ぐバッファとして機能します。これは復旧作業中の系統を安定させるうえでも極めて重要です。

・再エネの出力変動吸収:災害時でも稼働可能な太陽光発電や風力発電は、天候によって出力が大きく変動します。系統用蓄電池は、これらの変動を吸収し、安定した電力を供給することで再生可能エネルギーの活用を最大限可能にします。

・送電網の負荷軽減:災害で一部送電線が寸断された場合、残りの送電線に負荷が集中し、過負荷による更なる故障のリスクが高まります。蓄電池は、系統全体の電力を最適に制御することで、残った送電線への負荷を軽減し、安定した電力供給を支援します。

3.燃料輸送インフラ寸断時の代替電源

地震や津波などにより、燃料輸送路が寸断され、火力発電所の燃料供給が停止するリスクがあります。系統用蓄電池には、電力そのものを蓄えているため、燃料輸送インフラに依存することなく電力を供給できます。特に、平時から再生可能エネルギーを蓄電しておけば、持続可能な非常用電源として機能します。

日本における導入事例と、今後の展望

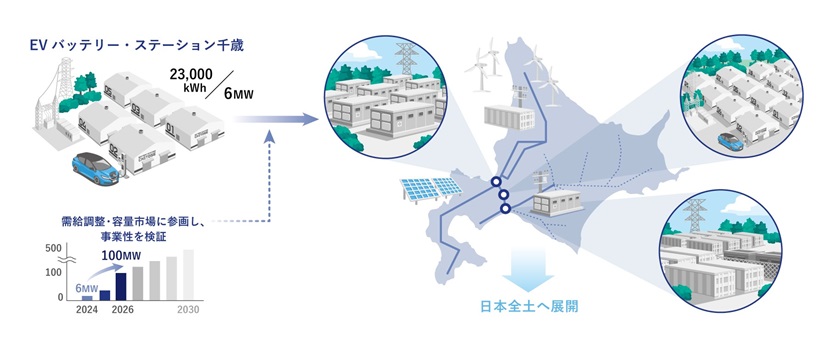

引用元:住友商事:「EVバッテリー・ステーション千歳」の稼働開始

日本でも系統用蓄電池の導入は進んでいます。例えば、北海道や九州では再生可能エネルギーの導入拡大に伴う出力変電対策として大規模蓄電池が導入されています。また、自治体レベルでは地域レジリエンス強化の一環として、公共施設や災害拠点への蓄電池導入が進められていますが、今後さらに導入を加速させるためには、以下の課題解決が必要です。

・コストの低減:蓄電池システムの導入コストは依然として高額のため、技術向上によるコスト低減が求められています。

・設置場所の確保:大規模な蓄電池システムは広い設置面積を必要とするため、適切な場所の確保が必要となります。

・運用ノウハウの蓄積:災害時の自立運転やマイクログリッドの構築など、有事の際に最大限機能を活用するための運用ノウハウの蓄積と共有が必要不可欠です。

・法制度の整備:系統用蓄電池の多様な役割を考慮して、より柔軟な法制度の整備が求められています。

まとめ

系統用蓄電池は単なる電力貯蔵装置ではなく、災害時における電力システムの「レジリエンス強化」の切り札として重要性が高まっています。平時には電力系統の安定化や再生可能エネルギーの活用に最大限貢献し、有事の際には停電時の電力供給、マイクログリッドの形成、ブラックアウトからの早期復旧を支援する重要な役割を担っています。

私たち一人一人が災害への備えを見直す中で、国や電力会社、自治体などが一体となって、蓄電池導入を加速させ、より災害に強く持続可能な電力インフラを構築していくことが必要となるでしょう。